ときどき、自分でも信じられないほど勇気が出ることがある。

今年3月3日、ノーベル文学賞を受賞された大江健三郎さんが88歳で亡くなられた。

その大江さんに、ずうっと以前、対談をさせていただきたいと申し込んだのもそのひとつである。

わたしは手紙をよく書くほうだが、文字にすると気がすんでスッキリし、投函しないことのほうが多い。この時も書いた。書いただけではない。切手を貼って真っ赤なポストに投函してしまった。紹介状もない、ツテもない、ましてお会いしたことはない。

あの時なぜそんな勇気が出たのか?

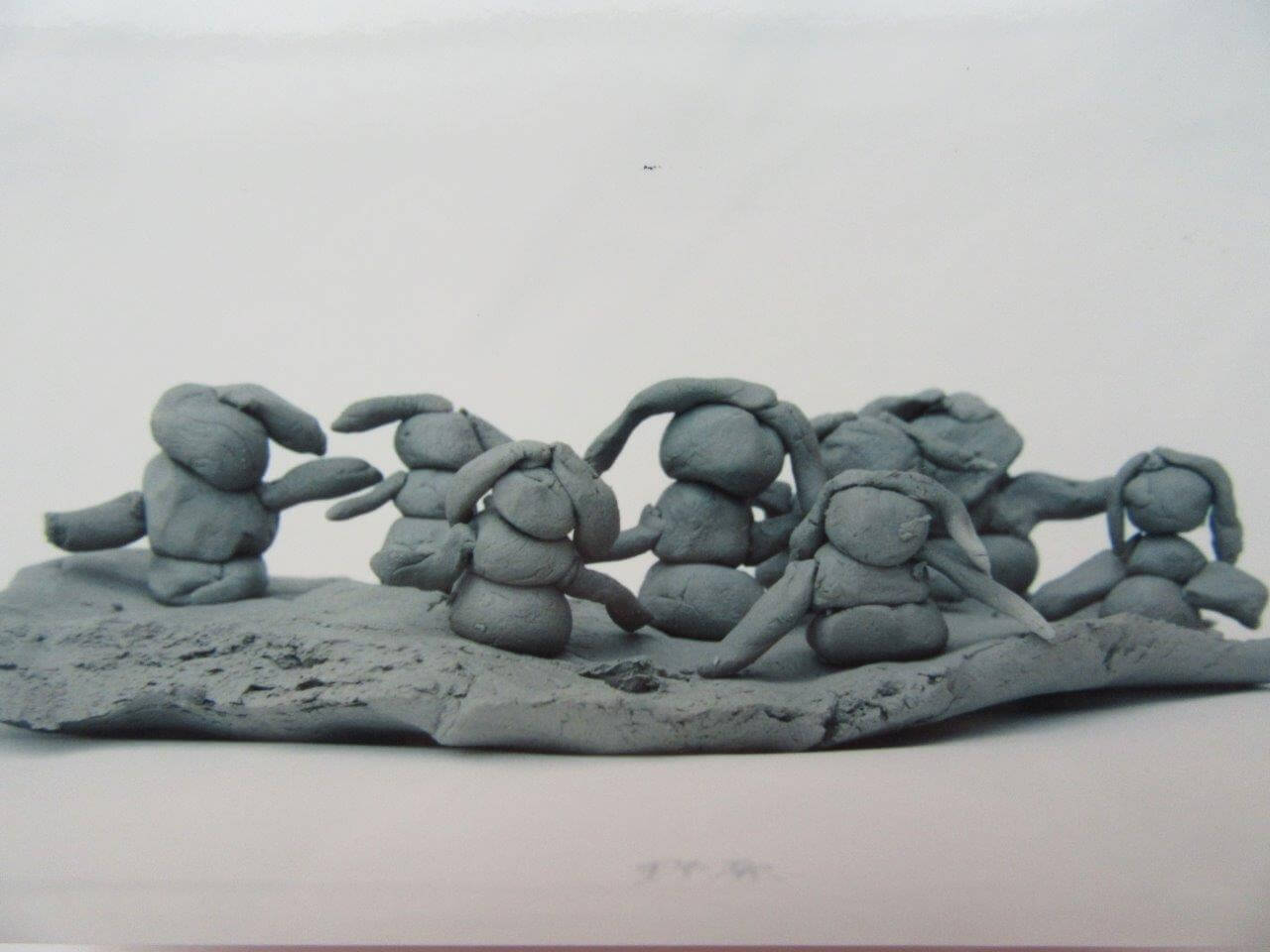

わたしには3年間くらい養護学校で障害児たちと粘土遊びをしていた時代がある。彼ら彼女らの中に、とくべつな感性とすぐれた触感覚をもっている子がいる。できあがった独特の作品におどろかされ感動させられることがしばしばあった。

同じころ、大江健三郎さんのご長男・光くんは障害を持っているが、音には敏感に反応し、家族みんながその感覚を育ててとうとう曲をつくった。その曲を聴いていると気持ちが安らぐと、日本中で評判になっていた。

わたしも聴いた。心に静かな光がさしてくるようだった。

くりかえし聴いているうちに、損得の物差しではかることができない造形や音楽のような芸術の分野でこそ個性を発揮できる人がいる。そういうクリエーターは周りの人たちに力を与えることができる。

粘土をこねていると“これでいいのだ”という大きな安心感につつまれる。曲を聴いていると平穏な気持ちになってくる。音楽と粘土遊びは共通している。すべての人間は「土の上」で生きている。「大地」でつながっている。

この曲をつくった光君のお父さんに会いたい。対談をさせていただきたい。そう強く思ったのがお手紙を書くきっかけだった。

しばらく経って一通の封書が届いた。封筒の裏を見ると「大江健三郎」。急にドキドキした。ハサミでゆっくり封を切った。丁重なおことわりの内容だった。

「……幾つかなしとげたいことがあります……昨年来、憲法9条の会として敬愛する人たちと・・・・・・幾らかは講演の場に出るはずですので、そこにお出かけ下さればと存じます」。

読んでいくうち、おことわりの手紙なのに、励まされているようで明るい気持ちになった。

対談は実現しなかった。直接目と目を合わせることは叶わなかったけれど、一方的かもしれないがあの時心と心が交流したというひたすらな思いがある。

大江健三郎さんが亡くなられて直後、ある新聞の署名入りの追悼記事に、

大江さんにお断りのお手紙をいただいて、それが温かいお人柄をあらわす文章なので、ことわられても……ちっとも断られた気がしませんでしたという意味の素晴らしい一文があった。

わたしもそういう優しさをいただいた末席の1人である。