第20回目のくらのむねんどうは、野村が担当します!

もうすぐ新年度。卒業や入学、進学など、新たなスタートを迎える季節ですね。環境の変化も多い時期ですが、皆さまはいかがお過ごしでしょうか。

春の訪れを感じる中、今回は2月に参画した素敵なワークショップについて、お話ししたいと思います。

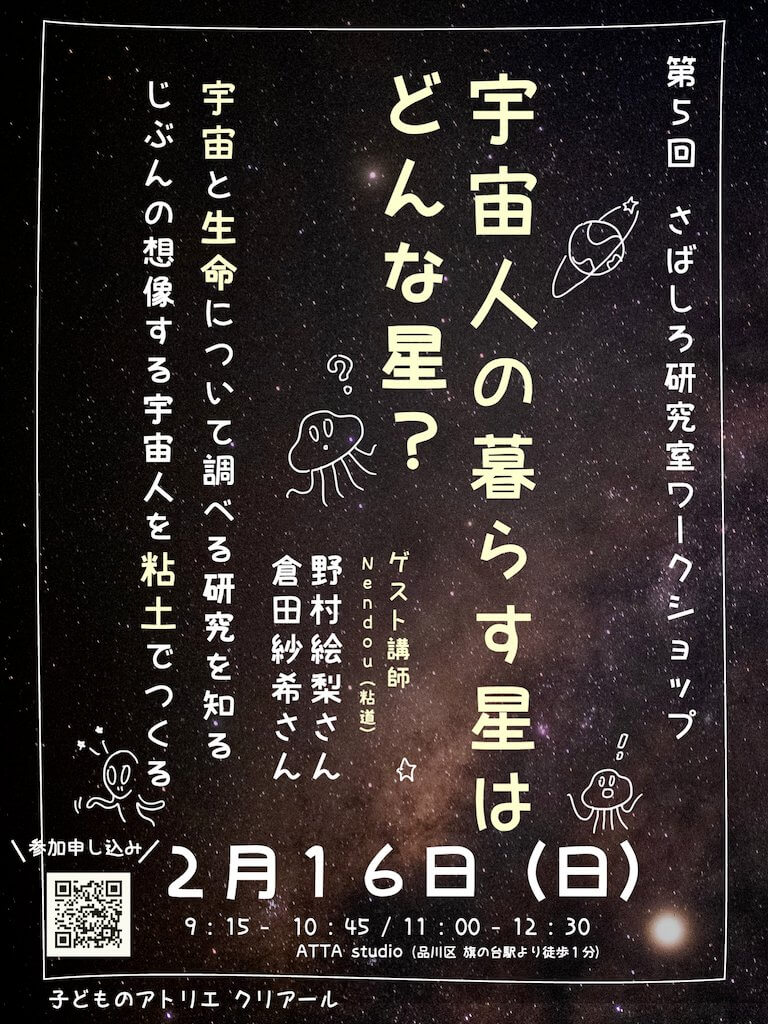

品川区にある、子どもの造形教室クリアールさんで開催された「宇宙人の暮らす星はどんな星?」というワークショップ。

このワークショップは、クリアールさんが定期的に開催している「さばしろ研究室」という企画のひとつで、アートと地球惑星科学を融合させたおもしろい試みです。

今回コラボしたさばしろ先生は、東京科学大学理学院 地球惑星科学系の博士1年に在籍中。岩石の研究をしながらワークショップやSNS、ポッドキャストを通じて地球の面白さを発信されています。そんなさばしろ研究室の今回のテーマが「宇宙人の暮らす星はどんな星?」でした。

ワークショップは90分制で、前半の45分は授業、後半の45分は粘土を使った造形タイム。私たち倉田と野村も、子どもたちと一緒に授業を受けながら、宇宙人が暮らす星の大きなジオラマを作りました。最後に子どもたちが作った宇宙人をジオラマに配置し、一つの世界を完成させるという流れでした。

授業の内容を聞きながら即興で造形に反映させるのは私たちにとっても初めての試みで、始まる前は少し緊張していました。しかし、宇宙環境についての興味深い授業や、子どもたちの意見が飛び交う教室の雰囲気に触発され、クラフト紙や絵の具を使ってどんどんジオラマが完成していきました。

即興での制作(しかも2人で1つ!)は思った以上に刺激的で、私達にとっても新鮮な制作体験になりました。ジオラマが無事完成した後は、私たちも子どもたちと一緒に宇宙人を粘土で作りました!

できあがったジオラマの上で、子どもたちは自分の作った宇宙人を動かしながらストーリーを作っていきます。「この宇宙人は、砂の中にいつもは隠れてて、狩りの時だけ出てくるの」「この宇宙人は、いっぱいお金が欲しいから王様みたいな宇宙人の近くにいるんだよ」「旅行に来たよー!」など、それぞれの世界観を語る姿が印象的でした。

授業を聞いて宇宙への想像を膨らませながら、粘土で宇宙人を作る体験は、子どもたちの想像力と好奇心をとても刺激したのではないかと思います。

今回クリアールさんのワークショップを通して、印象に残ったことがいくつかありました。

– 親御さんと離れた子どもたちだけの制作の場で、主体的に考え手を動かしていたこと。

– こちらが何かを作り出すと、子どもたちが「技術を盗むぞ!」という目でじっと見つめ、そこから学び、真似をする姿。

– 試作品なしでスタートしたワークショップだったが、子どもたちがどんどん作り進めていたこと。

また、達成感をどう作るか?についても考えさせられました。今回はジオラマを用意することで、完成した!という実感を持てる形にしました。普段は試作を事前に用意し、クオリティの高い作品を作ることで達成感を感じさせることが多いですが、工夫次第では色々なやり方で、できた!と子どもたちが思う仕掛けを作ることができるのだ、と実感しました。

今回のワークショップは、粘土を教えるというよりも一緒にものを作る人として関わる感覚に近く、まさに子どもたちと「一緒にものづくりをする時間」だったように思います。

この造形体験を、今後のNendouのワークショップにも活かしていきたいと思いました。