第22回目のくらのむねんどうは、野村が担当します。

6月の半ば頃から、急に暑くなってきましたね。毎日とても蒸し暑い日が続きますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。

個展が終わりました!

私は先日、1年半ぶりの個展を終えました。今回の展示では、見に来てくださった方が作品を自由に触れたり、作品を台座ではなく床に直接置いたりするような、自分の今までの展示の中でも新しい試みに挑戦しました。(このために、床一面をペンキで塗らせてもらいました!)

会場の様子はこちら↓

野村絵梨 個展「ユリイカとエウレカ」会場風景 / TAKU SOMETANI GALLERY / 2025.05.23 – 06.08

詳しくはまたいつかお話したいと思いますが、彫刻という言葉が持つ重厚で強く、権威的なイメージに対して、軽やかで脆く、弱い彫刻を目指して作った展示でした。

結果的に、美術に普段あまり触れないという方から、美術好きの方まで、幅広い層の方々に観ていただけたので、次につながる展示になったと感じています。

作品を言葉にすること

展示では、作った作品を他の方に見てもらう機会になるので、時には作品がどのような意味を持ち、どのような意図で作られているかを説明する必要があります。

今回は、自分の作品を人に説明するということについて少しお話したいと思います。

こう書くと少し堅苦しいのですが、ワークショップなどで子どもたちが作品を作ったとき、たとえば自分で考えた色や形について「これは〇〇だよ!」「〇〇をしている△△なの!」と言ってくれるのと似ています。

作家として自分の作品について説明しなければならない場面は案外多く、相手はお客さんだけではありません。これから一緒に展示を計画する人や、コンペで審査をしてもらう審査員など、その時々の相手やシチュエーションによって伝えるべきこと、逆に伝えなくてもよいこともあります。

私は作品を作るのが専門で、言葉にするのは専門ではないため、ときどき言葉にするのが難しいなと感じることがあります。特に新しい試みをしたときや、新しい作品のスタイルを始めたときなどが、一番難しいと感じています。

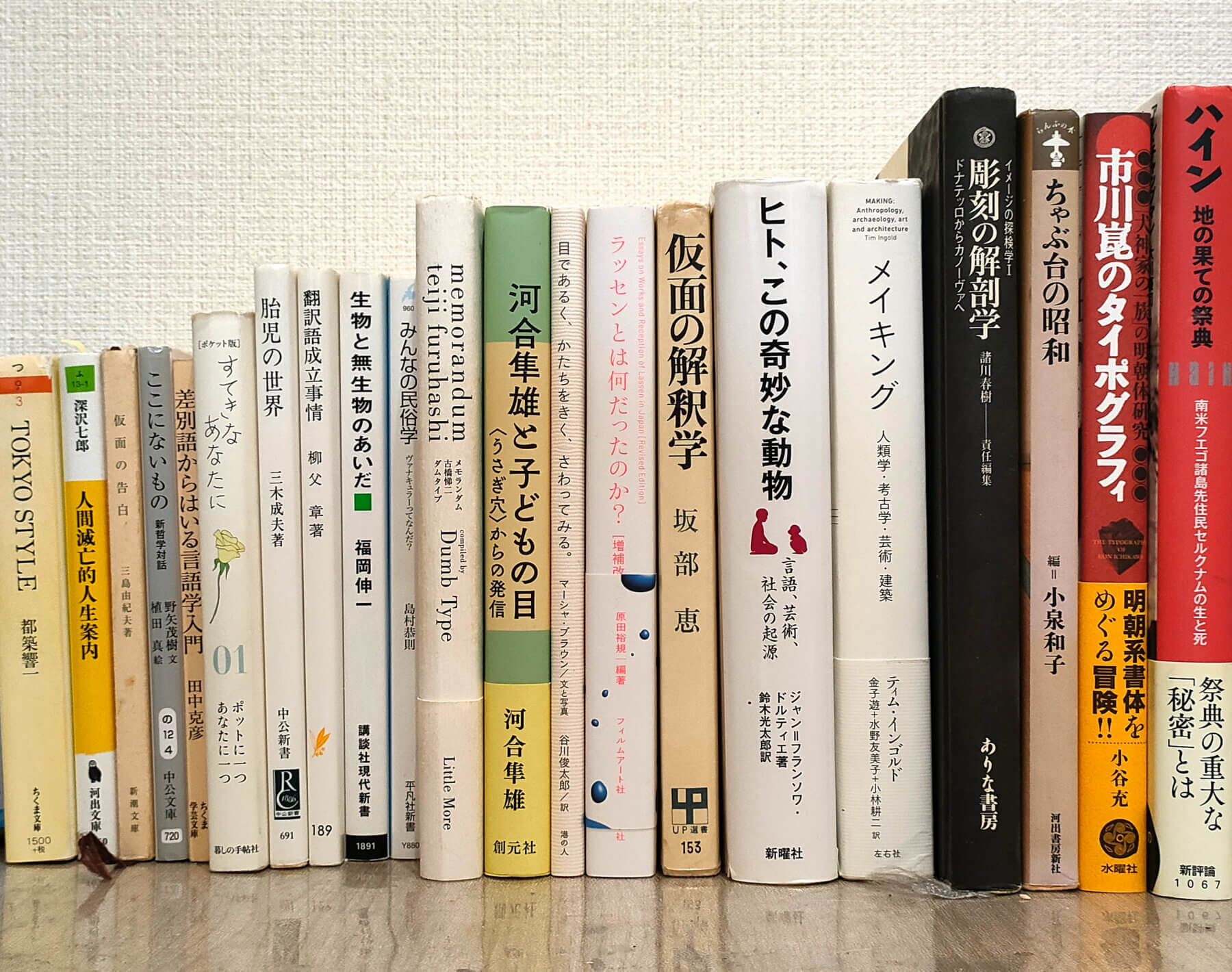

そんなときには、無理して自分の頭の中だけで言葉を出すのではなく、その作品制作のテーマに近い書籍を読んで言葉を探すことがよくあります。実際に読んだ本の一部を紹介します↓

作品制作中の参考に読んだ本

本を書く方は「言語化をするプロ」なので、自分の言葉にならなかった漠然とした考えや、バラバラに飛び散った思考をまとめて代弁してくれる手助けになることがとても多いです。

選ぶ本はキーワードから探していくことが多いですが、そこから派生して全く別のジャンルの本を読むこともあります。たとえば仮面をテーマに作品制作していた時は、まずキーワードから『仮面の告白』(三島由紀夫 著)や『仮面の解釈学』(坂部恵 著)といった本を読み、その後で「仮面 → 儀式 → 祭典」というふうに展開させ、『ハイン 地の果ての祭典』(アン・チャップマン 著)という本も読みました。

とにかく関連するたくさんの活字を頭に入れることで、言葉のストックを増やし、そのストックを組み合わせて文章を作っています。展示を見に来てくださった方に説明する時にも「本でああいう表現をしていたな」「こういうことを言っていたな」と思い出しながら、自分の考えに当てはまる言葉を選んでいます。

今回は、普段あまりお話することのない制作のプロセスにまつわるお話をしました。通常は表に出ない水面下での地味な作業ですが、自分の考えを形にする具体的なプロセスの一つの例として、少しでも面白いと思ってもらえたら嬉しいです。

さて、来月からは子どもたちが待ちに待った夏休みがやってきますね。

Nendouでも夏休みに向けて、特別ワークショップをいくつか計画中です。また詳細が決まり次第告知しますので、ぜひぜひ遊びにいらしてください。