1年間の粘土計画を立てて、初めは自由に関わらせますが、夏をすぎると「○☆をつくりましょう」とテーマを出します。3歳児は自力でどのような形をつくるでしょうか?

「テーマ」について、前もって話し合いや体験を重ねます。

たとえば「人」のテーマを与えたときは、「ママは何をしていた?」「お料理。いっしょに遊んだ」「何して遊んだの?」「ブーブーに乗った」「どこへいったのかな?」「ご飯たべにいった」「よかったわねえ」「あのね、赤ちゃん生まれたの」「あ、ごはんを作ってくれる給食のおばさんだ!」……いつでもどこでも何度でもできるだけ多く、話を聞いたり説明をしたり、やさしく抱きしめたり、子どもが具体的に「人」イメージを持てるようあらゆる方法で盛りあげていきます。

みんな違って、みんな良い

「みんな違って、みんな良い」は幼児造形の合言葉で、そののとおりさまざまです。粘土を渡すとすぐにつくり始める子。まわりを観察してからおもむろにつくり出す子もいます。

マーちゃんは、2歳ころに練習してきた「おだんご」や「ひも」形をうまく組み合わせて人をつくろうとしていました。関心をもって見ていると。いきなり立ち上がって、エイヤッととび乗り、ぺちゃんこに踏みつぶし、あっという間に、もとの粘土のかたまりに戻してしまいました。何回でもつくり直すことができるのが粘土遊びの特徴ですが、それにしても続きを見たかった。惜しかったよマーちゃん。

すべては「穴」が解決する

指を粘土につっこみ、その指をぬくと、ケイくんは、(人が)「この穴の中にいる」といいました。穴をのぞいても何もありません。3歳児クラスの中でも月齢の低いケイくんは、まだ「人」をつくることができないのかもしれません。でも「穴の中にいる」と指さしながら「存在を暗示した」のです。アリも、オバケも、ゾウも、クジラも何でも「穴」の中に入れてしまう、手品師のようなみごとな解決方法です。

生まれてわずか3年で、指をつっこむだけの原始的な「穴あけ」で問題を解決してしまうとは。3歳児のすばらしい能力に万歳!

作品の誕生

ゴッホが描いた「ひまわり」、運慶の「仁王像」、レオナルド・ダ・ヴィンチの「モナリザ」、ピカソの「泣く女」……絵や彫刻にはかならず作者と題名がついています。タイトルがあるからどんな作品かがわかります。「ゴッホのひまわり」といわれると黄色いひまわりが目の前にパ~ッと広がる。東大寺の「仁王像」ときけば筋肉隆々の姿が立ちあがる。「モナリザ」といわれると不思議な微笑を想像できる。

展覧会の作品にはかならず作者名とタイトルがついていますね。「無題」という矛盾した題をむりやりつけたり「作者不詳」と書かれたりしていますが、それが作品をイメージする手がかりになるからです。

「だれ」が「何」をつくったかは重要で、その意識が芽生えるのは3歳ころです。このころ自発的に「わたしがつくったの」「ぼくがつくったんだ」。できた形にたいして「ハンバーグ」「お花」「これは☆☆」と命名する。

つくった形が何であるか言葉で再認識できるようになったときが、作品の誕生です。

ふつう「おだんご」は「おだんご」です。でもコトちゃんが「これはパパ」といったら、それは「おだんご」でなく、「パパ」という作品です。逆に、「これはケーキ?」と聞いて「ちがう」といったり、「わかんない」とか黙っていたりする場合は、まだ作品と呼ぶことはできません。

描画との比較

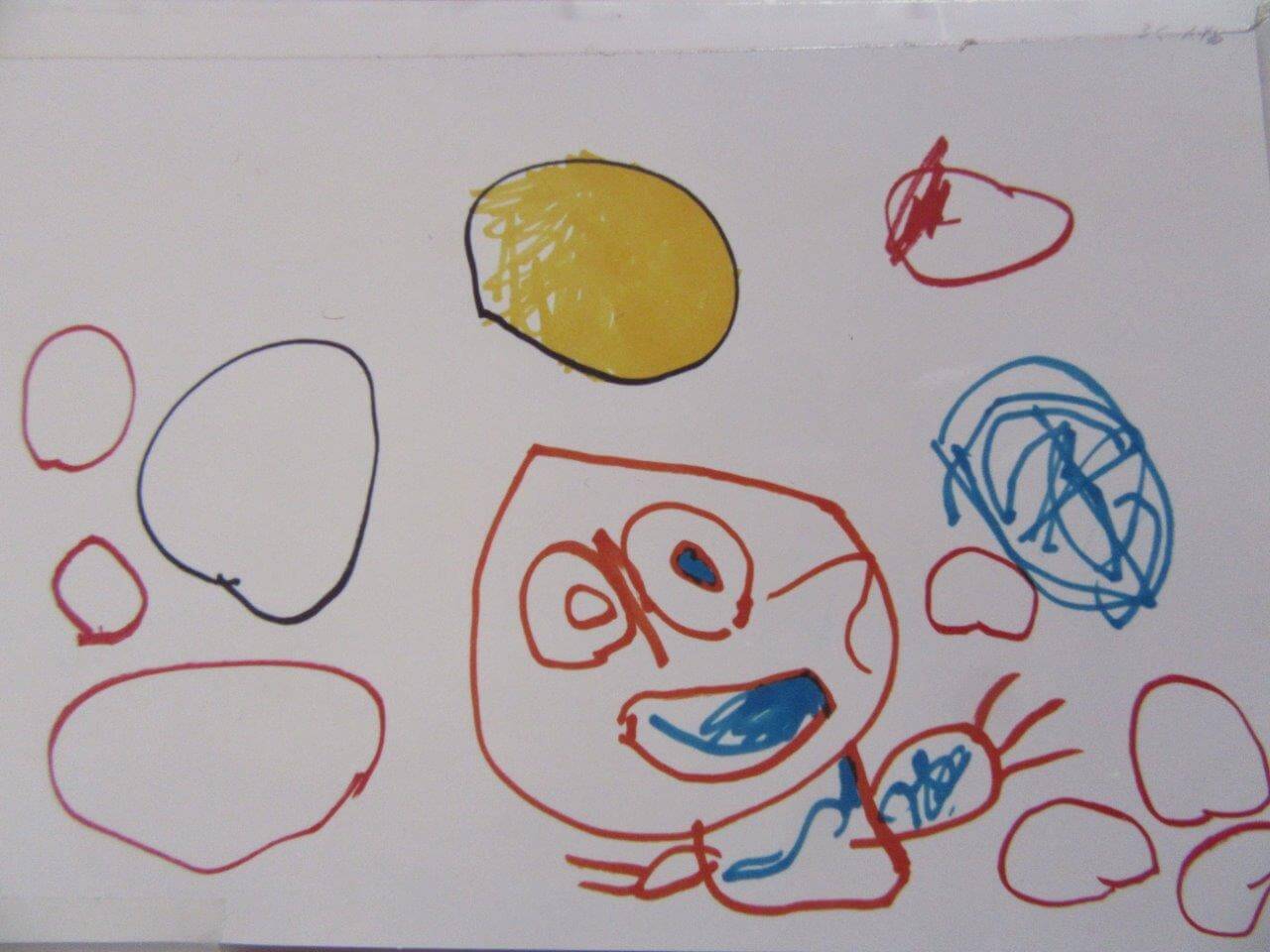

お絵かきの場合、0、1歳のときはぎこちない短い線だったのが、2歳ではしだいに長く、カーブを描けるようになります。3歳になると線の始点と終点がつながって、線が完結。つまり線が閉じて「〇」が出現する。この時、子どもは「○の内側の閉じた世界」と「○の外側に広がる世界」の2つの世界を手に入れます。

〇を描けるようになると描画は急速に発達します。子どもは○の中にどんどん描き込んでいく。小さい○は目や口、線は鼻、チクチクするといいながら点々を描いたらパパのヒゲ、○から外側へ引いた線は手や足、髪の毛など。こうして3歳児に象徴的な「頭足人」が出現します。

「頭足人」は描画発達の一大エポックです。子どもはつぎつぎに「頭足人」を描きながら、「これはママ」「パパ」「わたし」「ネコ」「赤ちゃん」「おばあちゃん」「おじいちゃん」「おともだち」……つぎつぎに命名するようになります。

しかし、粘土遊びでは「頭足人」はあらわれません。粘土は重いためにつぶれてしまい、物理的につくることができないからです。どうしてもつくる場合はベッドに寝かせるように横にしなくてはなりません。逆に、粘土遊びの「凹ませる、穴をあける、盛り上げる」操作は描画にはありません。紙を「凹ませる」と破けてしまいますし、「盛り上げる」ことも無理です。

【一言メモ】

・「穴」をあける:粘土に指をつっこんで貫通すると「穴」があきます。貫通しないと「深い凹み」になりますが、便宜上、「穴」と呼ぶことにします。

・「〇」の呼び方:立体の粘土遊びでは「まる」、平面のお絵かきでは「えん」といいます。

(写真の説明)同じ子どもが、同じ日に、同じテーマ「人」でつくった粘土作品(左)と描画(右)です。3人の子どもの例です。