子どもの造形あそびの代表といえば、手でこねながら形をつくる粘土あそび、クレヨンや筆を持って紙に描くお絵かきです。

「粘土は立体」で「絵は平面」といってしまえば簡単ですが、どっこい、この2つは生まれも育ちもちがいます。

粘土あそびは素朴そのもので、大昔から続く生活あそび、まちがいなく造形あそびの原点です。

土は、地球が生まれた時から存在する根源的な物質です。人間は土をこねたり、丸めてダンゴ状にしたり、雨上がりに泥にぬかるんであそんだり、器や人形や動物の形をつくったりしてきました。でも、でき上った形はいつかくずれてこわれてしまう。雨が降れば土が溶け形も消えてなくなる。どれほどがっちり固めてつくっても時間とともに風化し、やがて大地へかえる。土あそびの運命です。それでも人は粘土あそびを繰り返してきました。

わたしは、人は自然に触れながら育つのが必要と信じ、子どもたちが直接手や足でさわって粘土と会話し、自由に発想して形をつくってほしいと願って粘土あそびを研究、かかわってきました。

子どもたちのいろいろな作品が生まれ、生まれては壊れ、つくっては消える、想像をはるかに超えたおもしろい形、とんでもない形があらわれ、そのたびあっと驚かされ、仰天してきました。生命力あふれる子どもの作品を多くの人に見てほしい、見るだけでなく触って感じてほしい。

でも、幼児の粘土作品を見た人はほとんどいないでしょう。なぜなら、幼児の手の力は弱く粘土を固めただけの形なので、乾くにしたがってあちこちがポロポロ落ち、形がバラバラに分解してしまう。

これほど面白い形を、粘土あそびの場にいる人だけの宝物にしておくのはもったいない。それに造形の発達を知るために、作品を残すのは必要なことです。

そう思ったわたしは、粘土あそびに取り組んでまもないころ、粘土作品が保存されていないか日本中を探しまわりました。幼稚園や大学に問い合わせてついに関西で一ヵ所、棚にキチンと保存されていると情報が入り、ああうれしや、と連絡を取っているさ中に阪神淡路大震災が発生、見ること叶わず、何もかも壊れてなくなってしまいました。

日本から幼児の粘土作品が消えてしまった。何とか形に残して未来に伝えたい。作品そのものは保存できなくても、写真に記録すれば可能になる。

それからです。粘土あそびの日は毎回カメラマンに同行してもらい、粘土あそびしているすがたと、結果として残された作品を撮影することにしました。

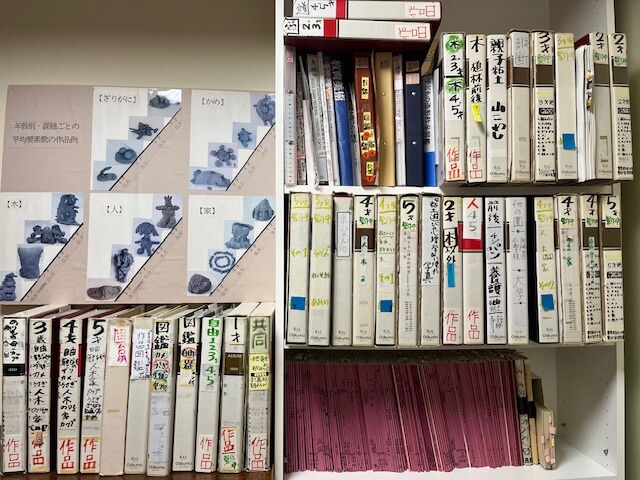

長く続けて写真は1万5千枚になり、それを5千枚に整理しました。

これらを一冊にまとめ、幼児の粘土作品の記録を未来へ伝えるのがわたしの課題です。

写真は、私の書棚にある粘土あそびのアルバムの一部。右下の赤い背は、チンパンジーの粘土あそびを記録したノートで120冊あります。