幼いころ、「折り紙」でツルやカエルをつくったり、紙ヒコーキを折って飛ばしたりして遊んだ思い出はだれにもあるでしょう。「折り紙」は、「ORIGAMIおりがみ」とそのまま日本語で呼ばれ、世界中の人々に愛されています。【写真1】は、友人の田中イサさんが書いた『たのしいおりがみようちえん』『折り紙アクセサリー』でフランス語と英語、韓国語にも翻訳されました。

「紙」は私たちの暮らしにとてもなじみ深い素材です。ソフトで手触りが良くて、ごく薄い紙から厚紙までいろいろ。紙に書くだけでなく、段ボール紙でつくられたベッドは頑丈で医療用や災害時用に役立っています。

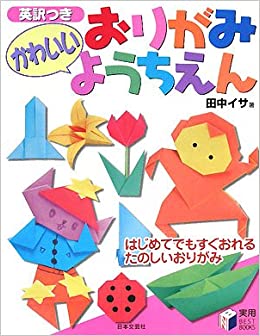

古代エジプトでは、パピルス草からつくられた「パピルス紙」が使われていました。以前エジプトへ行ったとき、復元したというパピルス紙を買ってきました。繊維がしっかりして、くるくる巻くと長い紙刀になるほど固い。現在もそうですが、その頃も政情不安定でしたからせめてもの護身用に、旅のあいだ中いつでもどこでも心強く、食事する場所へもパピルス紙刀を持ち歩いていました。【写真2】

「和紙」をまぜた糸で編んだニット服もあります。【写真3】は、私が愛用している夏用の和紙カーデガンで、とても風通しが良く、肌触りがさらさらと心地よい。

そういう身近な紙をベースにつくられた「紙粘土」は軽くて加工しやすく、日本人と相性の良い造形素材です。

「木粉の粘土」と、木からつくられる「紙粘土」とは姉妹のような関係です。木は、土の養分を吸い上げて育ち、土に支えられて立っている。つまり「土・木・紙」は命がつながっており、土粘土と木粉粘土、紙粘土は家族のような関係です。

昔の日本家屋は「土」の泥壁と、土を焼成した屋根瓦、「木」の柱や床、「紙」の障子やふすまからできている。「土・木・紙」が支えあい、助けあいながら一軒の家が完成するのと同じようです。

また、美味しそうな名前の「小麦粉粘土」は、クッキーづくりなど料理感覚で扱うことができます。わたしはまだ行けていませんが、栃木県には日清製粉のミュージアムがあって、小麦粉粘土教室が開かれています。

変わったところでは、ハチミツのロウからつくられた「蜜蝋粘土」があります。ロウですから最初はかたいけれど、触っていると手の温度でとけて少しずつやわらかくなる。時間がゆっくり流れていくように感じられます。粘土が羽のように薄くなり透明感が出てくるので、妖精のような粘土という印象をいだいています。

いっぽう、技術の進化により、多くの種類の「人工粘土」がつくられるようになりました。これからも新製品が出てくるでしょう。

私は大地、土にこだわっているので自然界にある「土粘土」を使って研究してきました。ハードだが力強い、そこに魅力があります。

ただ土粘土は、人間の肌と同じで乾燥しやすい。どうにかしようと土粘土に油分を混ぜてできたのが「油粘土」です。何といっても乾燥しにくいので、しっとりした手触りを保つことができます。油のにおいと重いことがマイナス点ですが、粘着性がありますから非常に細密な加工をほどこすことができます。

粘土それぞれの良さ、個性があります。自分に合う、好きな粘土を使って楽しみながら、粘土遊びのすそ野が広がることを願っています。