目黒へ

わたしの2024年の「粘道」活動は、東京都目黒区でひらかれる「ねんど教室」を見にいくことからはじまりました。粘道代表の大野さんといっしょに行くことになり、1月の日曜日、朝9時50分、JR目黒駅で待ち合わせました。

駅前からバスに乗って約10分、その名も清らかな「清水」というバス停で下車します。

旅好きのわたしにとって、どんなに近くても初めて行く場所はすべて旅のはじまりです。

通りの左右の店がまえや歩道、マンホールの模様を見ながら歩いていくとまもなく、右手にさわやかな水色の建物が見え、あらステキと思ったらそこが教室でした。

さわやかな空間

木の引き戸をあけ、わくわくしながら入っていきますと、床はコンクリートの叩きで、壁面いっぱいに生き生きと、アフリカ各地の野生的なお面がいくつもかけられています。本があって芸術的なリラックスできる雰囲気です。

聞くと、ここは建築家の「トンカラスキーム」という仕事場兼自宅で、ソフトに用途や形を変えられる「段ボール」の現地語トンカラスキームから名づけられたそうです。その名のとおり、時に「ねんど教室」にもなるオープンで、すてき空間です。

「おはよう!」

「いつでも、ねんど開始OK」、すでに準備を終え、アトリエらしい空気が動いています。

倉田さんは朝早くから来ていたに違いありません。テーブルの上には、倉田さんが前もって家でつくってきた赤、青、黄色……ねんどの鬼面がのっています。

今日のテーマは「鬼」?

「鬼」といえば節分の豆まきの主役で、月がかわるとすぐ節分がやってくるからでした。つくるテーマは、行事や季節をもりこんで決めますが、リクエストがあれば、イベントがあるなら、つくりたいものあったなら自由に、なんでもOKで柔軟に対応できるのが、ねんどの性質をよく理解している専門家がいるこの教室の強みです。

もう1人のスタッフは野村さん。彼女は「岡本太郎賞」に入選したので、今が本番に向けて展示作品つくりのヤマ場で、眠る間も惜しいはずです。でも今日は、動きやすいようにセターのあちこちを引っ張りながら腕まくりして、倉田さんと打ち合わせをしています。

子どもたちが来る

まもなく、子どもたちが親や保護者たちに連れられて入ってきました。そして、ごくしぜんにお面作りがスタートしました。

ねんどにはあざやかな色がついています。ちぎって小さくし、他の色のねんどと合わせてこねると、新しい色をつくることができます。

また、ここのねんどはものすごく伸びる。お餅みたい、お餅以上に伸びる伸びる伸びる……。大野さんが「ここが工夫した点で、うちのねんどの特徴です」と話してくれました。

彼は子育て中、子どもとねんど遊びをしていて面白さを発見、ねんどの魅力にはまり、日中は仕事があるのに、子どもが寝た後も夜中までつくり続けた人だけに、こだわりが明確で、希望のねんどを実現させました。

鬼のお面ができた

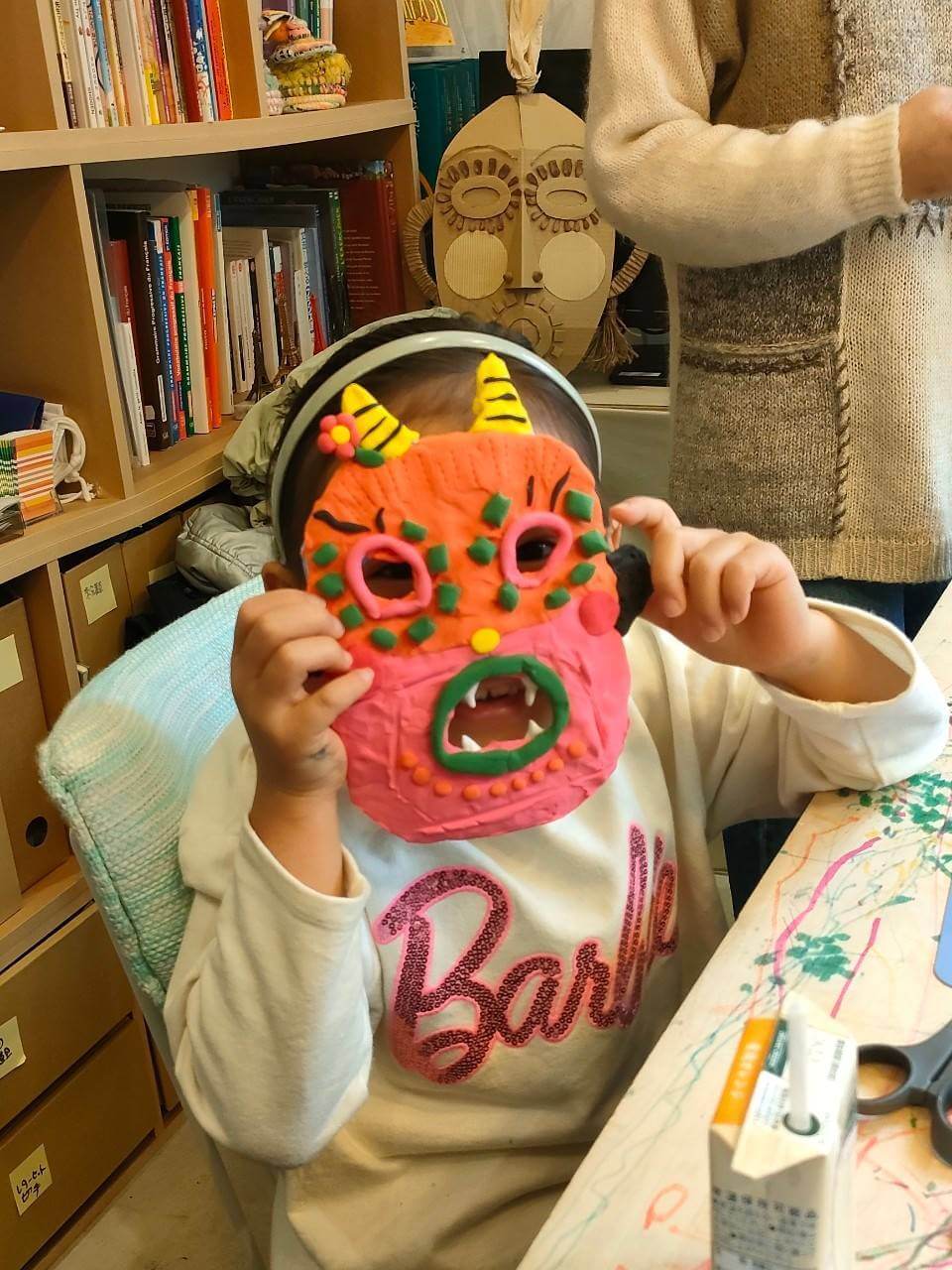

子どもたちは、アドバイスを受けながらお面の土台をつくったり、新色をつくったり、コレが良い、どうしてもコレと主張したり、首をひねったり、意外な変形にへえっ~と声を出したり、黙々と手を動かしたり、さまざまです。

倉田さんは「時間はあるからゆっくりと、丁寧にね。まだまだ大丈夫よ。そろそろまとめようか」と声を掛けながら、じょうずに時間配分をしています。

いい雰囲気で時間が流れていき、その子らしい鬼の面をつくりあげました。どの鬼も、ねんどならではのパワーにあふれていて、思わず拍手です。子どもたちもうれしそう、得意そうです。

いつもは教える側の大野さん。今日ばかりは見学に回って、アトリエのすみっこで椅子に腰かけもくもくと手を動かしていましたが、最後にジャーン、ダイナミックな迫力ある鬼面をみんなに披露して、午前のねんど遊びが終了しました。

みんな、口々に「また来るね」といいながら元気に帰っていきました。

お昼は、腰の強いうどん

午後からもクラスがあります。倉田・野村コンビはスマホを見ながら、

「あそこのうどんが美味しいらしいわ。今日のお昼は、そこだ」と歩いていきます。

途中までいっしょに行き、バス停でサヨナラ。うどん屋さんはこの先らしい。

同じ大学の彫刻科を卒業して、現在は作家として美術制作に、また粘道スタッフとして仕事にともに頑張っている2人の後ろ姿に向かって、心の中で、大声でエールを送りましたが、届いたかしら。

加えた力のとおりに変形してくれるねんど。

「ねんど遊び」は、今後ますます必要とされていくでしょう。

そのために、わたしは日々、ねんど作品を本にまとめる作業を続けています。