子どもの粘土遊びを追いかけて、体当たりするように全国あちこちへ行ったことがあります。

海にかこまれている島国、日本。その日本をなぞるように旅すれば、どうしたって海岸線を行くことになります。南へ行けばカツオやフグ、日本海側へ回ればブリ、と追いかけて北上すれば、行きつくところは北海道のサケ。

そのサケがたくさん獲れる町の小学校で、粘土遊びをさせていただいたことがあります。何日か前から町に滞在して歩きまわり、海岸に立てば海峡のむこうに北方四島の一つ、国後(くなしり)の島影がくっきり見えます。「望遠鏡でのぞくと天気によっては海岸の道路を車が走っていくのが見えますよ」と町の人が教えてくださった。ロシア人が泳いで渡って日本に着いたという話もある。それほどロシアは近い。

いよいよ当日、美術(図画工作)の時間を拡大して、粘土遊びが始まりました。最初はウォーミングアップ。直接、手で粘土をこねて触覚をたしかめます。子どもたちは臆せずどんどん触ります。粘土になれたところで「……をつくってね」と課題を出します。

この町では、親が漁師をしている家もありますし、秋には町から全戸に1匹ずつサケがくばられます。切り身ではありません。一本丸ごとです。サケを家に持って帰り、台所で頭を切り落とし、身をさばいて塩をふり、三平汁にしたり、焼いたり、漬けたりして丸ごと食べつくします。

鮭の皮はとても丈夫なので、むかしは靴をつくって履いていたそうです。少し前までは鮭皮の財布もありました。わたしがかつてデザイナーをしていた時代、じっさいに鮭の皮で札入れをデザインしたことがあります。人気があって、それを一番愛用していたのは営業マンたちでした。鮭皮の財布の話で大いに盛り上がって、売り上げが伸びるといっていました。ただ一つ困るのは、夜、寝るときに財布を冷蔵庫に入れなくてならないことで、そうしないと猫が鮭皮のにおいがする財布をくわえていってしまう。朝、冷蔵庫から出すと財布が芯から冷え切っているんだわーと笑っていました。

話がそれましたが、わたしは、子どもたちに「サカナをつくって」と課題を出しました。

教室には、親たちが子どもの弟や妹をつれて見学にきています。お姉ちゃんやお兄ちゃんと「いっしょにつくりたい」という子がいたらもちろんOKで、仲良く並んで粘土つくりをします。時間制限なしでゆったりと、自由な雰囲気で時間がたっていきました。

子どもが「できた、完成! これでおしまい」と作品を持ってきたら受け取って、並べます。

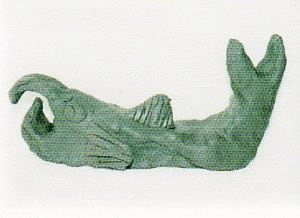

わたしは課題を出すとき、あえてサケとはいわず、サカナといったのですが、できあがったのは全員みごとにサケのすがたでした。

いっしょに刃物もつくられていました。子どもに聞くと「マキリ」という魚をさばく小刀だよと教えてくれます。サケとマキリがセットになっている。これは現地の人でなくてはわからないことです。

重い粘土を使っているにもかかわらず、実体験からつくられる作品のサケは、生きてはねているようです。

シッポが跳ね上がっている、身をよじって踊っている、にらんでいるようにカッと目を見開いている、サケとかかわる子どもの目と手を通して、サケの命が生き生きと伝わってきます。実感ほど強いことはありません。親たちもうれしそうです。

こういう実体験を持たない子どもにつくってもらうと「たい焼き」みたいなサケになります。

サケの例を紹介しましたが、日本各地に素晴らしい産業があります。子どもたちが、住んでいる地の特産品を知って、手で触れ、実感したことを自由に表現するなら、かならずパワフルな作品が生まれます。子どもの作品は、それを見る大人たちを元気づけ、地域を確かなものにするに違いありません。