「金子みすゞ」さんの詩のような、ステキな造形体験をしたことがあります。

実験で通っている東京郊外の園の庭は、たくさんの木々や草花にかこまれています。

園児たちは毎日庭で遊んでいますから、日ごろから木を見たりさわったりしています。

「実感・体験したことをつくる・えがく」を大切にしているわたしは、子どもたちに「木」をえがいてもらいました。

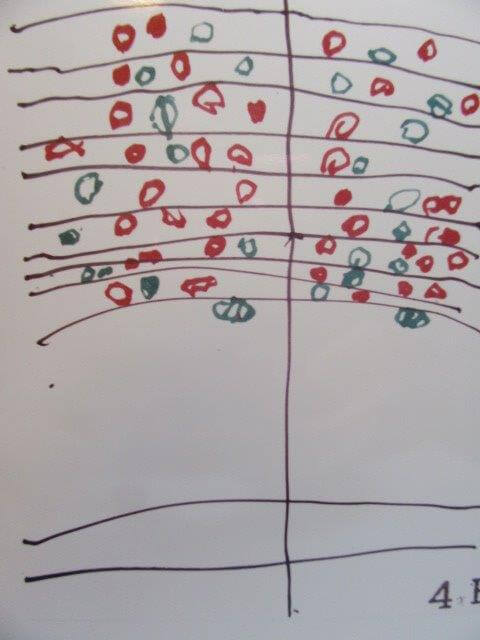

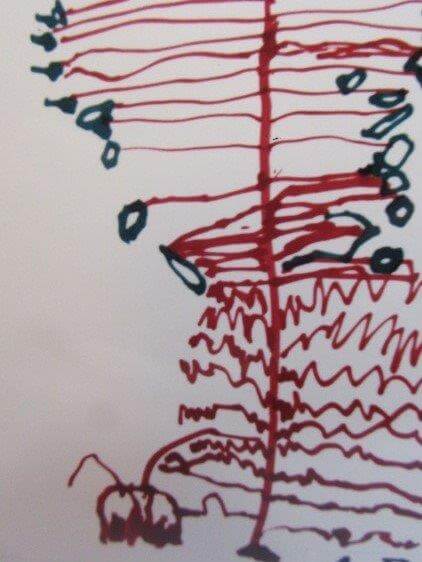

たくさんの絵の中から典型的な1枚を選びました。

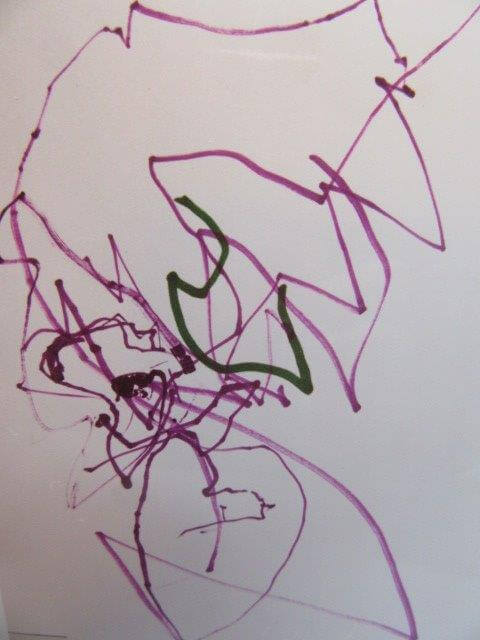

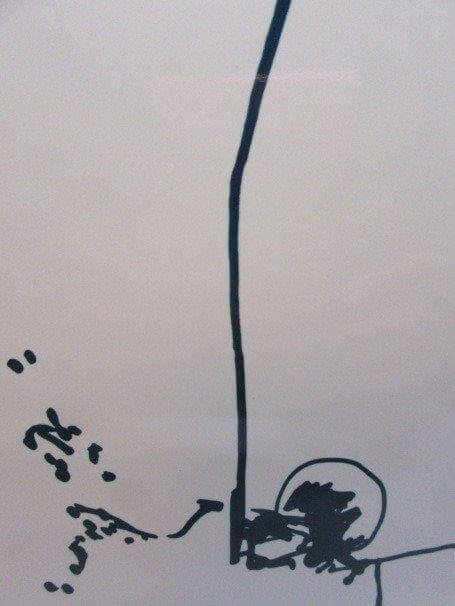

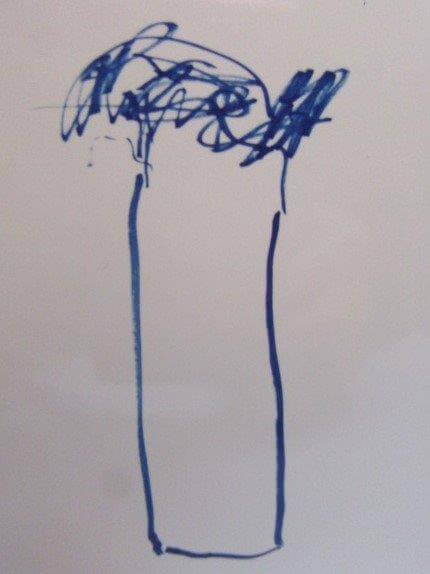

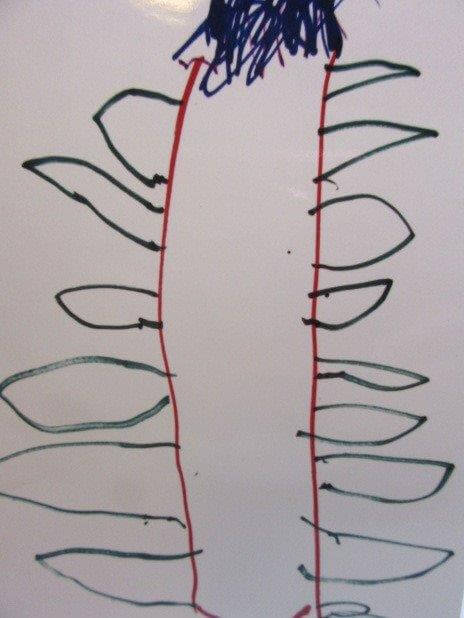

それが下の写真の左側の絵で、上から年齢順に2、3、4、5歳です。

でも、違和感がありました。

先生たちと子どもたちみんなで「木」の話しをしました。その中で、

「風がふいて、枝がゆれて、葉がおちても、木はがんばって立っているね。どうして、たおれないでいるのかしら、なぜ動かないでずっとあそこにいるのかなあ?」

「根っこがあるからだよ」とすぐ元気に答えてくれます。

話すうち、絵本やテレビをみて知識で「根」をしっているが、じっさいに見たり、さわったりしたことがないとわかりました。

「ほんとうの根っこを見よう」ということになり、園庭にある若い「どんぐりの木」をみんなで植えかえることになりました。「木のひっこし」です。

まんいち「木」が倒れても子どもたちがケガする心配がないよう、小ぶりの若木をえらびました。

さて「ひっこし」の日。園庭は、植樹祭のようににぎやかです。

園児たちはやる気満々で、小さなスコップをもち、木のまわりにスコップを入れてから、にぎやかに、手で土をかき出していると、近所の人たちが垣根ごしにニコニコしながら通りすぎていきます。

とうとう、根をほりだしました。

「へえー」「フーン」「こうなっているんだ」と園児たちはさまざまに反応しています。

さわって根をこすったり、じっと根を見つめたり、歓声をあげたり。となりの背の高い木を見上げる子も、園庭の木々をぐるりと見わたしている子も。

つぎは、「木」を、まえもって別の場所にほっておいた穴まで運びます。

みんなでかけ声をかけながら、穴のなかに「木」を立て、土をかぶせ、さいごに水やりをし、午前中いっぱい使って「木のひっこし」がおわりました。

1ヵ月ほどたって、ふたたび「木」をえがいてもらいました。

それが下の写真の、右側の絵です。左右2枚は同じ子がえがいた絵です。

同じ子どもの「植えかえ前」と「植えかえ後」の絵をくらべると、

植えかえ後の「木」は、「幹」がしっかり立っています。「木は高い」という特徴をよく理解できています。「積み木」のようだった木から、こんどは太い枝がたくさん出てユーモアがあります。植えかえ前はただの円い「葉」だったのが、たくさんゆれ動くようすがけんめいなタッチから読み取ることができます。ほかに、太い「根」がえがかれた作品もあります。

何となくさわっていた木、知識だけの木から観察し実感がこもった「木」になっています。

「木のひっこし」体験は子どもたちに良い影響を与え、それが絵によくあらわれています。

ふと、金子みすゞさんの詩の一節がうかんできました。

「昼のお星はめにみえぬ。見えぬけれどもあるんだよ。見えぬものでもあるんだよ」という詩の一節がうかんで、「木のひっこし」体験とかさねて、励まされているように感じられました。

「木の根っこはめにみえぬ。見えぬけれどもあるんだよ。見えぬものでもあるんだよ」

ママへ。

冒頭の「昼のお星」部分を、「あなたの気持ちや言葉」にかえて唱えるように声にだしていうと、きっと、今していることや子育てに自信がわいてくると思います。

最初にえがいた「木」

植えかえ体験後にえがいた「木」

最初にえがいた「木」

植えかえ体験後にえがいた「木」

最初にえがいた「木」

植えかえ体験後にえがいた「木」

最初にえがいた「木」

植えかえ体験後にえがいた「木」