前回のコラムは、「オリエの森」がアフリカですくすく育っているお話しでしたが、そのきっかけは、アフリカから連れてこられたチンパンジーに粘土遊びをさせたことでした。今回はその続きです。

なぜチンパンジー?

チンパンジーと粘土遊びをしていますと言うと、ヘンなことを思いつく物好きがいるもんだといわれたりしましたが、わたしは大真面目でした。

ヒトは絵を描き、彫刻し、デザインし、アート活動をします。

でも、クマはバイオリンを弾かない、タヌキは器をつくらない。ウサギは絵を描かない。

ヒト以外は芸術活動をしないことになっています。

動物は立派に造形活動をします。

ミツバチは六角形の部屋がつながった精巧な巣をつくるし、ツバメは軒下に巣をこしらえて子育てする。アリは地面をほって地下空間で暮らす。カラスは針金ハンガーを集めてきて頑丈な巣をつくりあげる、クモは蜘蛛の糸を美しくはりめぐらして獲物をつかまえる。

これらは生存にかかわり、生まれつきそなわっている造形能力で、習わなくてもできる。本能です。

わたしのチンパンジーについての知識はいい加減なものでした。

・わたしたちが生きる世界は立体で、粘土も立体だから、チンパンジーは積極的に粘土で遊んでくれるはずだ。

・絵よりも良い作品をつくるにちがいない。チンパンジーがお絵かきをすることは以前から知られていました。ぐるぐる線やでたらめ線の「なぐり描き(スクリブル)」といわれる段階の、せいぜいヒトの3歳どまりです。

・チンパンジーは。昼は地べたに座ったり、水たまりの中をジャブジャブと泥んこになって、夜は大地で寝そべって眠るだろう。

・わたしが粘土遊びにさそったなら、おお、なつかしやと粘土に頬ずりしたり、パッとつかんでちぎったりするにちがいない。大きな前歯をむき出してニッと笑うかもしれない。

ところが、チンパンジー研究者は、わたしのそんな考えを即座に否定しました。

「いやいや、チンパンジーは水たまりをよけて通ります。夜は大地に寝ませんよ。そんな危険な。だいいち、敵におそわれるじゃないですか。チンパンジーは夜になると木に登って木の上で寝ます。清潔好きです」といわれてしまった。

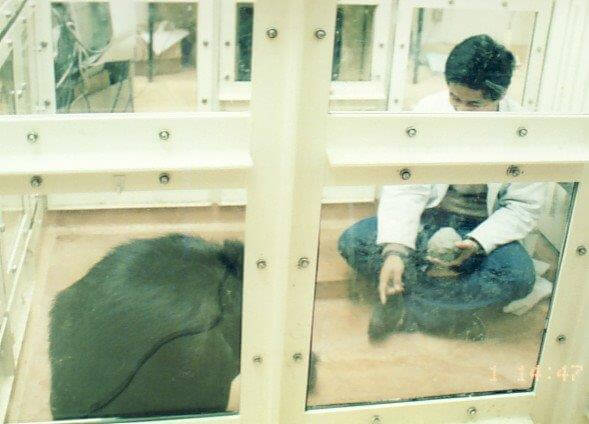

さあ、第1回目の粘土遊びの日。年末の風が冷たい夕方でした。時間は30分。チンパンジーがいるのは6畳間くらいの実験室で、そこへチンパンジーの親代わりの先生が、粘土のかたまりをもって二重ロックされたドアを開けて入っていく。目を合わせて挨拶し、お互いを確認し、それから先生はかたまりを床に置いた。

チンパンジーは即座にさわるはずだ。が、さわるどころか、後ずさりして粘土から離れて、壁に張りついた。警戒心まる出し。

「だいじょうぶだよ」、先生がほほえみながら粘土をチンパンジーに差しだした。するとチンパンジーは逃げた、背中をさらに壁に押しつけて固まっている。

「さあ」、先生がさらに粘土を近づけると、ジャンプした。跳びあがって天井の桟をつかんだまま、天井の隅で体をこわばらせている。おいで、とやさしく声をかけても待っても下りてこない。粘土がこわいのだ。逃げの一手である。

こんなはずではなかった。

チンパンジーは好奇心が強くて、だいたいはすぐに手でさわるか、鼻を近づけてにおいをかぐ。わからないときは足やかかとでけとばして、それが何かを知ろうとするのに、粘土だけは違った。

チンパンジーが粘土をこわがって逃げまくり、予想外に終わった。期待はみごとに裏切られた。

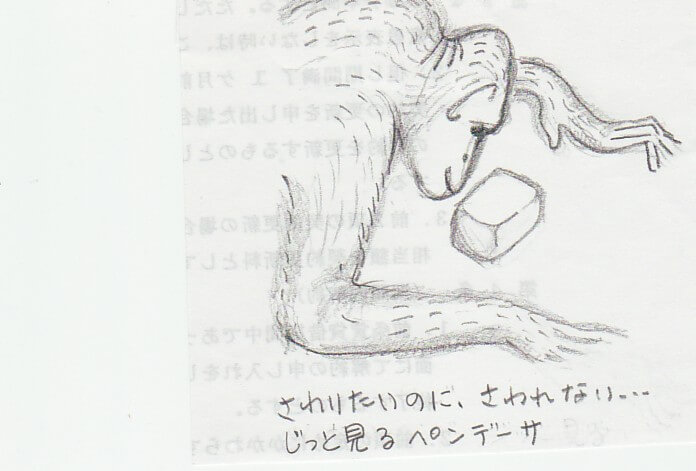

また別のチンパンジーは、目も手もごくそばまで近づけるが、及び腰になっている。さわりたいのにさわれない、ジレンマ状態だ。先生が粘土をさし出すと、アワワワ……と後ずさりする。

それがかえって考えるきっかけになった。

チンパンジーをこわがらせる粘土とはなにか?あらためて興味が湧いて、チンパンジーの粘土遊びはえんえん続くことになったのです。